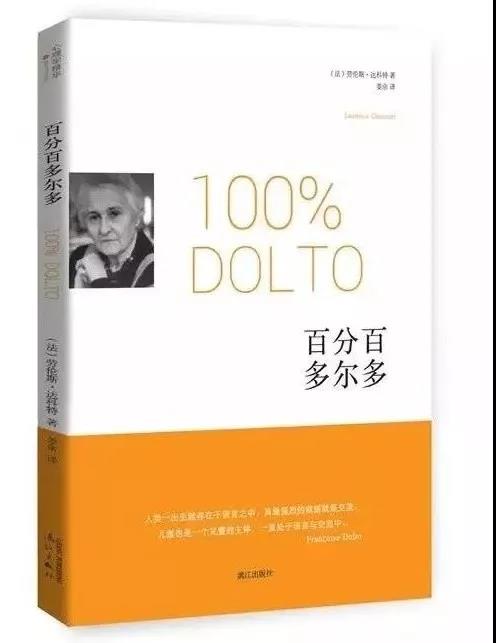

《100% Dolto》

作者: (法)Laurence Darcourt,译者: 姜余

孩子:欲望的主体

“三种欲望一旦整合起来,就能造就未来的生命。”【多尔多:《孤独》(Solitude,Vertiges du Nord-Carrere,1987),第438页】

在弗朗索瓦兹·多尔多的理论著作中,“欲望”是一个基本的概念。这个概念不仅建构了她所有关于人类存在的伦理学思想,而且还涵盖了与精神分析家及其病人相关的立场,包括儿童病人。

1972年4月,多尔多向哲学协会提交了自己的一份研究,题为《关于欲望的游戏:做了手脚的骰子和被涂改的扑克牌》。1981年,她以《欲望的游戏》为题将其重新整理并出版了完整版本。

在精神分析学中,主体是把生理的个人从“自我”(moi)中区别出来的一个术语,后两者都与我们认识的“自身”(soi)相关,它们分别关乎身体与意识。而主体,既不是法语语法中的宾语“我”(moi),也不是主语“我”(je)。对于弗洛伊德来说,主体面临着冲动的问题。冲动是源于身体某个区域的紧张状态。冲动的目标是消除紧张状态,这一状态是带来快乐的客体造成的。随着主体的逐渐发展,他发现面前是一系列的禁止,使他不得不改变最初满足冲动的模式。

比如,当新生儿饿的时候,他哭泣、叫喊,但是母亲从来没有立即从容现身。这种未被满足的经历一再重演,引导孩子来到了欲望的维度上。同样,孩子为了满足他的口腔冲动仍然继续呼唤:饥饿,吮吸,但是他最初等待的仅仅是食物。除却饥饿,对母亲在场的欲望,同样召唤着母亲。

后来,乳房(或者是奶瓶)——孩子与母亲身体接触的方式——都成了禁品。依据儿童遭遇这种禁止的不同方式,儿童的欲望将呈现另外一种理智的可能性。从身体上说,母亲更遥远了,更难以接近,因此必须随时召唤她。于是必须把她唤过来的哭喊声发展为更高级的语言。这就是最初的咿呀儿语,这是对他者的呼唤,而不再是混沌的呼喊。通过这个本质性的过程,孩子于是成为超越了需要的欲望主体;而在与母亲和与他人的关系上,其效果都是无意识的。

但实际上,“主体”在精神分析学中的词义并不统一。多尔多以弗洛伊德为支撑:“我的理论基础部分来自弗洛伊德,其余的,是我在照顾孩子的过程中发现的。”【多尔多,J.-P.温特尔:《形象、词与身件》,(Les mots ,Les Corps,Gallimard,2002),第39页】

对于多尔多来说,主体就是欲望的主体,主体在欲望中找到了源头。它的存在先于一切。甚至人类的存在本身就是其无意识欲望的表达。她说,孩子从胎儿期开始就已经是主体,而且是他自己欲望的主体。如果没有这种观点,就不会有精神分析,也不会有儿童精神分析。精神分析师的工作,是允许主体去发现自己的欲望——在一个病人的诸多痛苦背后,无意识欲望总在寻找着其满足的途径。精神分析家给出启动所有方式的可能性,以解决来自无意识欲望的冲突——心理治必须抵达无意识欲望,重新认识它们,并重新安排它们的出口。

在多尔多看来,主体与生的欲望同步显现。是生的欲望允许它具象化,这也是生的前提条件。

欲望、身体与语言

关于主体,多尔多的最大疑问就是,它是如何“获取身体”的。

“从其源头、从受孕开始,所有人类存在的本身都以欲望为独立源泉。他在世上鲜活的出现,在其本身是符号性,是自行担当的独立欲望。”

多尔多的一种确定假设是,出生就是三种欲望的相遇:双亲的欲望和自己的欲望。从主体要获得身体的角度来说,这种通过受孕而形成肉身的相遇是绝对必要的。

“人类存在的三种欲望,是作为三种语言而存在的符号的化身:父亲的欲望、母亲的欲望和他自己的欲望。”

从最早形成胎儿的细胞开始,主体就开始获得肉身,并被话语所标记。他处于一个语言和符号的谱系之中。因此,被身体所俘获的无意识主体,从他孕育开始就不可避免地拥有欲望,他对生命充满着欲望,他登录在语言之中。

多尔多认识到,“我们并不知道主体在哪里”,但是为了主体的具体化,他必须有欲望,“获取身体”的欲望。

欲望组织着儿童和子性(1’infans)的所有经历和建构,在他与生命的关系中,同样也在他与最初的他者——最通常的是与母亲的关系中。

实际上多尔多认为,人从被孕育开始,虽然最初虚弱无力,但已经是一个朝向交流的存在了。这种交流的优先性保证了他的继续存在,因而支撑了他的生命。这一过程涉及一种把身体当作媒介来使用的精神的交流。所有的观察者都可以看到,从出生开始,虽然新生儿还无法控制自己的身体,但他已经通过身体来接收和发送与母亲相互理解的必要信号了。

因此,欲望是生存的条件;而交流,则是支撑生命欲望的条件。同样也可以说,欲望是一个不太清晰的神秘领域,甚至是不可阐释的。但是多尔多认为,欲望奠定了个体。

首先要明白的是,在人类身上,欲望胜于需要。这一点可以通过符号性功能(即人类共有的语言)的存在来证明。欲望,是人在符号维度上的登录,符号维度是话语和人类律法将其结构化的维度。欲望是语言的,而需要则是“纯粹的肉体”。然而,没有哪个人可以在这个身体一欲望一语言的相遇之外生活。

正是鉴于多尔多丰富的临床经验(见第一章),她才可以清晰地谈论欲望的本质性维度。她把简单的需要抽离出来,描画人性并将其特定化。临床经验首先让她认识到,如果欲望及其本质没有得到关注,或者被粗暴地对待甚至被损害的话,一些紊乱就随之而来。同时,她从中提取了一些理论性的结论,包括为了理解和阐释儿童精神而发展的认识性理论。

如果说多尔多感兴趣的是新生儿及生命的开端,那是因为人们正是在此感受到了所谓“做了手脚的骰子”(les des sont pipes)。

因为新生儿不会仅仅因为其需要得到满足就成长起来。在需要的完整性中,欲望是不可或缺的,必须被考虑进来;而欲望首先是具有关联性的。我们假设孩于需要的满足发生没有话语的情况之下。没有这种将其人性化的话语,他交流的能力就会逐渐受到损害。那么孩子不再与母亲保有关系,而保留了与声音的关系:有来自外界的声音,有来自他的身体的声音:或者与他自身的触觉、视觉保持着关系。也就是说知觉将其与人类的参考系分离开来,他独自停在了一个毫无意义的感观世界之中。对一个孩子来说,为了呈现所有感觉和经历的意义,为了欲望可以支撑自身的演变,必须有言说的在场,必须有一个与其进行话语交流的母亲。

当然,这对于童年的所有年龄段来说都是成立的。每个年龄段的儿童都在等待着一个关系性的回应,以期待与那一刻的疑问相一致,与那一刻的欲望相一致——获得肉身的欲望,维持生命的欲望,移动的欲望,独立的欲望……

以乳房期或者奶瓶期为例。在这个年龄段,涉及为了存活的吸奶行为,也涉及去发现喂养者——发现她的言语以及她给出的情感。嘴巴,从来就不仅仅是用来进食的,同时也是性感区域,一个表达欲望、快乐和拒绝的区域。孩子与喂养他的人之间有一种关系,如果这种关系没有给身体提供食物之外的东西,那么嘴巴会选择接受或者拒绝。要有一些超出食物之处的东西来构成对身体的超越、对需要的超越,从而构建欲望的辩证法。正是得益于欲望的辩证法,人类复杂的特殊性才得以繁荣;但也正因此,在智力、身体、心理和语言得到发展之后,人类的疾病也随之而来。

现在以儿童的哭叫和呼唤为例。这是一种要求,但也可以是一种缺憾的表达。不管怎样,它们是一种生命的表达,一种对欲望的确定。例如,“我在这里,我感觉到了,我想说说话”。作为儿童的复现表象,这种欲望需要被听见,且不必用父母欲望的偏差来解释;父母也有自己的欲望。但是父母没有接照孩子的意愿理解其哭喊,或者压制了这种哭喊,孩子就会屈服了。于是他就在欲望上“失去了节奏”,有时候欲望会一直压抑着,直至可以以生命的方式来表达。再往后,当一个类似的欲望重新出现在他面前时,他会记起其中的危险,因而有可能就会选择压抑自己的欲望。

如果一个新生儿因为交流的欲望而呼唤,而他的母亲不作回应,只想着给他食物,那么他会一直保持与母亲的这种混沌关系:当他想要母亲在场时,却不会表达了;且在他饥饿的时候,也不会呼唤了。母亲的混乱,已经给他带来了欲望的混乱。

多尔多首先强调欲望的具体转化,就是要使得每个人的存在都是一个负责任的存在,都是一个倾向于在人类的条件下有所承载的存在。当然,这个人类条件就是要与其他人相互交流。

“生存的欲望是我们每个人的责任。”

多尔多通过这个欲望的概念,授予孩子和成人一样的平等权利——欲望上的平等。孩子的欲望与成人的欲望有着同样的价值。因此,它们要被当作本质存在的复现表象而受到尊重。

同样,虽然孩子的身体是不成熟的,但与成人一样,他的欲望也是自主的、可回应的。在符号的功能面前,作为要交流的欲望,它们也是平等的,生活在这种交流之中。

这就是语言。在可以言说的语言之前,主体已经存在,存在于关系之中,并通过这种关系而存在。在掌握话语之前,孩子已经在语言之中——那里所有的一切都有意义,正是在那里,主体被建构起来。